守谷インテリア木工所が月刊住宅ジャーナル(株式会社エルエルアイ出版) 2020年03月号で紹介されました。以下に転載します。

全文はこちら( monthlyhousingjournal-2003d1.pdf )。

新連載 直伝 木づかいのコツ 熱割れのメカニズムとは

第13回(全20回予定)

守谷建具(埼玉県)代表 守谷和夫

[ 月間住宅ジャーナル ]

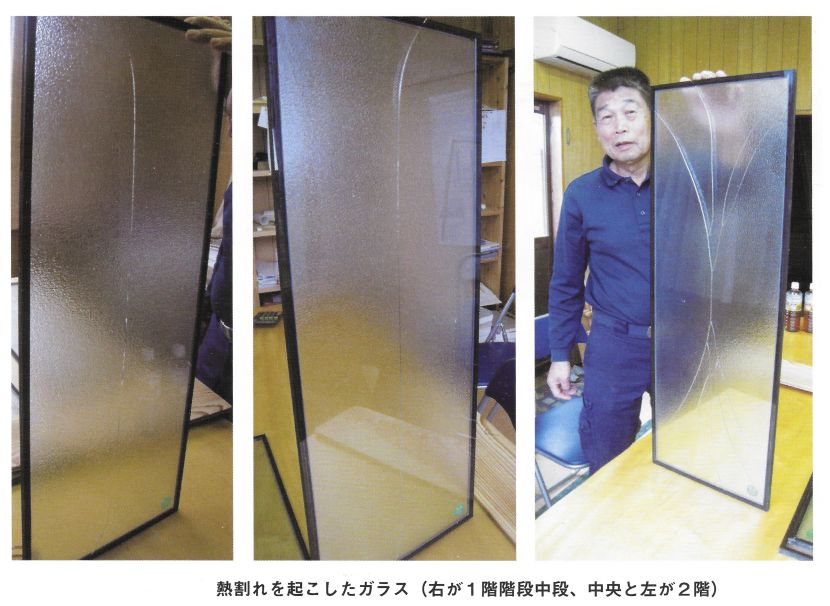

守谷さん、そこの壁に立て掛けているガラスにひびが入っていますが、どうしたんですか。

[ 守谷 ]

冬の寒さでガラスが熱割れを起こしてしまったんだ。ガラスメーカーに聞いてみたら、アルゴンガス入では、初めてだそうだよ。

[ 月間住宅ジャーナル ]

くわしい経緯について教えてもらえますか。

[ 守谷 ]

8年前に、川越市の木造の注文住宅に木製のサッシを納品したんだ。それから数年経って、1月の最低気温、マイナス10℃位になった日あったんだが、御勝手(台所)で奥さんが朝の調理していたら、ビシッと音が鳴って、みてみたら、ガラスが複数の筋が入って割れてたんだ(写真右)。階段の中ほどにあるガラスだ。

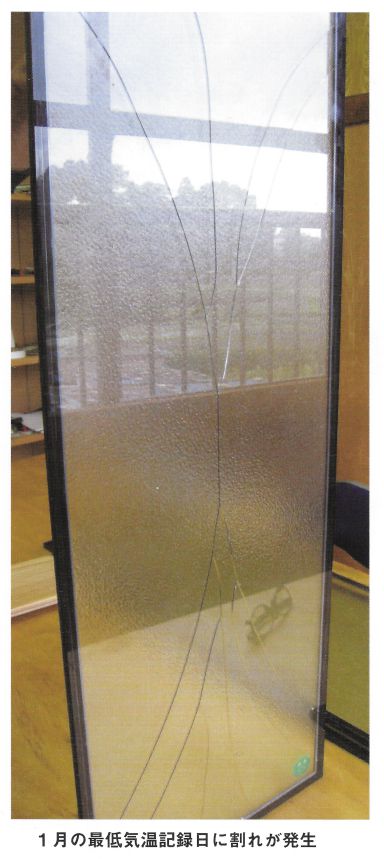

こうなるとどこか悪いのかという話になってね。ガラス屋と自分と建築会社とガラスメーカーで相談して、原因について話し合ったんだ。そうしたら、次の年にまたガラスが割れたんだ。今度は階段の上の2階の窓ガラスだ。縦に一本筋が入っているガラス2枚がそうだ。また割れるんじゃないかと気がかりだが、今年は暖冬だから大丈夫だ。一年で一番寒い日に割れるんだよ。

[ 月間住宅ジャーナル ]

気象庁の最低気温の記録で調べてみましたところ、2018年の1月26日にさいたまで氷点下9.8℃を記録していまして、歴代1位の最低気温だそうです。

ところで、どんな家で、何が原因だったのですか。

[ 守谷 ]

建物の間取りとしては台所があって、ドアを一枚隔てて階段に直結している。その階段の中ほどに木製サッシが2窓、その上の階段上部の2階にも木製サッシが2窓入っている。

台所のドアはよく開いていて、台所で調理をした時の熱気が階段の上にたまりやすいという設計になっていたんだ。

ガラスが割れるということは、温度差が大きくなるせいで割れるわけだから、台所の熱気と外の寒気との温度差で割れたんじゃないかと思うんだよ。

[ 月間住宅ジャーナル ]

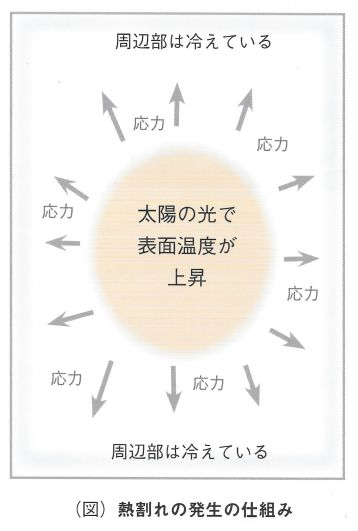

熱割れについては、ガラス製品の工業会である板ガラス協会さんに問い合わせてみました。ガラスが割れるメカニズムは単純に一つだけだそうです。ガラスの中央部が温まって膨張して、一方でガラスの端部が温まらないで冷えていると、温度差で端部に強い応力がかかる。つまりガラスがゆがんで反り曲がって端部から縦割れが発生するそうです。それとガラス屋さんの情報によると天窓で熱割れが起きることが多いそうです。

[ 守谷 ]

天窓で熱割れが多いとはしらなかったな。たしかに、熱割れというのは大きな窓では起きないんだ。たいてい小さい窓で起きるんだよ。

[ 月間住宅ジャーナル ]

ガラス全体に均質に一定の断熱性がある場合は熱割れは起きないそうです。例えば一箇所だけに断熱フィルムが貼ってあっる箇所と貼ってないところとの間に大きな温度差が起きると応力が発生して割れるそうです。また、ガラスの種類ですと、網入りガラスは熱割れが起きやすくて、強化ガラスは起きにくいそうです。

[ 守谷 ]

網入りガラスは、以前、房総海岸のホテルで端部にたくさんのひびが入っているのを見たことがあるから納得できる。強化ガラスは一長一短で、製法上、表面がデコボコするから、外がゆがんで見えるんだよ。

アルゴンガスは比重の重いガスで熱を通しにくいので、外気が冷たいときには、マイナス温度のエネルギーを蓄える力を持つ。つまり空気の100℃と熱湯の100℃の差のように、物質の比重の違いが原因で熱割れが発生しないのだろうか。

[ 月間住宅ジャーナル ]

アルゴンガス入のガラスの熱割れについては、この事故で初事例ということでしたので、今後の動向を注視する必要がありますね。それと最近では、台所を吹き抜けなどにして空気の循環を良くしたり2階の家族との連絡を取りやすくする省エネや見守りを意図したプランが増えている傾向にありますので、窓ガラスの熱割れの被害が今後増加しないか注意する必要があります。

[ 守谷 ]

修理のときには、アルゴンガスなしの普通の複層ガラスにした。それと内側の3mmガラスを外側にして、外側の4mmのガラスを内側にして、くるっと返していれておいたんだ。厚い4mmの方を内側にした方がいいからな。そうしたら、まだ熱割れは起きていないよ。おそらく型ガラスの表面が凹凸で表面積が多いためだろう。

とにかく最近では異常気象で過去最高気温に達したかと思えば、冬に過去最低気温になったりする。スーパー台風で雨や風も過去最高を記録したりするだろう。そうするとガラスや木も今までの経験では予想できなかったことが起きるようなってきたんだ。