江戸三大祭りである佐原の大祭の山車。その山車の車輪(ハンマ)を制作しました。直径100cm、重量170kg。4トンを支える大荷重用の車輪です。

製造工程を動画として公開します。焦点は木材で堅牢性・耐衝撃性を確保する技術です。

関連する情報として、専門誌の取材記事を紹介します。

国指定重要無形文化財 江戸三大祭り – 佐原の大祭で見た木材の耐衝撃性『月刊住宅ジャーナル』2015年9月号掲載

江戸三大祭りである佐原の大祭の山車。その山車の車輪(ハンマ)を制作しました。直径100cm、重量170kg。4トンを支える大荷重用の車輪です。

製造工程を動画として公開します。焦点は木材で堅牢性・耐衝撃性を確保する技術です。

関連する情報として、専門誌の取材記事を紹介します。

国指定重要無形文化財 江戸三大祭り – 佐原の大祭で見た木材の耐衝撃性『月刊住宅ジャーナル』2015年9月号掲載

『ウッドミック』2015年2月号に掲載されました。以下に転載。

守谷和夫氏は建具職人の顔の他に、巷の発案・発明家としての顔も知られている。守谷さんが東電の福島原発事故以来取り組んでいる放射線遮蔽建材の開発状況についても知らされた。不燃建材開発の折に採用したホウ砂とホウ酸を活用してセメント等と反応させて固めた薄いボードがセシウム等の放射線を遮蔽するという事で、早く実用化して原発現場はもとより福島を始めとする住民の皆さんのお役にたちたいと一生懸命なのだ。守谷氏による試作ボードの公的試験結果も、特許申請資料として既に特許庁のホームページに掲載されインターネット上で公開されていると云うが、悲しいかな記者に専門知識が無く堂々と誌面掲載するには専門家の言質を必要とする為、今しばらく時間がかかりそうである。

さて従来、放射線透過抑制効果は鉛やタングステン等の重金属加工品類、コンクリート構成物体等、比重、質量、密度に起因する原理で実証されてきたそうであるが、守谷氏は石灰とホウ砂とホウ酸、水ガラスを混ぜて反応させ、安価で軽量な放射線透過抑制ボードを手作りして大学と公的試験研究機関で実証実験したところ、放射線透過抑制効果を発言する結果が得られ、新たな技術開発に繋がりそうだというのである。

要するに1.5mm厚の鉛板と守谷氏手作りの5.5mm厚ボードの放射線透過抑制効果が略同程度だという事で、新たな機能性を付与した住宅建材への展開が期待されるという話である。

表は守谷式モルタル(仮称)5mm厚さのガンマ線遮蔽率測定結果であるが、興味のある方は守谷氏(電話番号 042-948-2336 )に詳しく訊ねられたし…。

| 測定資料 | 線量率 ( uSv / H ) |

遮蔽率 ( % ) |

| モルタル | 8.99 ± 0.1 | 10.1 |

(安)

『ウッドミック』2015年2月10日発行 通巻383号、株式会社ウッドミック より一部改変のうえ転載(原文は次ページ以降参照のこと)

特許の情報をまとめました。

特許情報

『インフィル・テクノロジー』2014年12月号に掲載されました。以下に転載。

直伝 建具作りのコツ 産地で選ぶ木材12月

守谷和夫 守谷建具(埼玉県)代表

[ 質問 ]

木の産地によって建具用の木材は性質が異なりますか?守谷さんは経験上、材質をどのように見立てていますか。

[ 守谷 ]

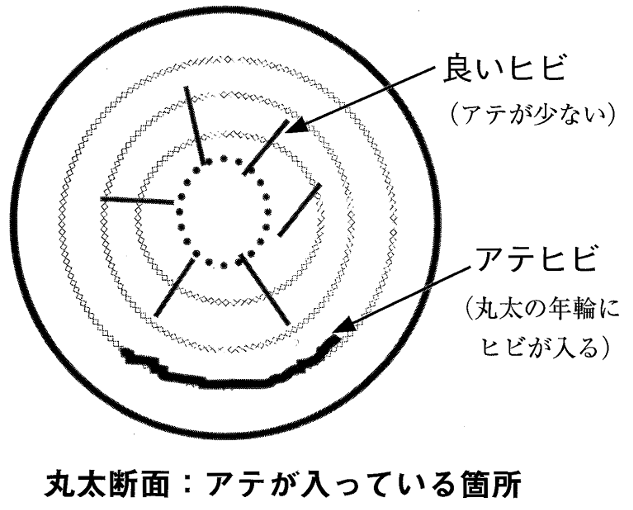

木曾桧(ひのき)はアテ(*1)が多いね。以前、木曽桧を丸太で何十本も買い付けていたことがあったんだ。そうするとアテが多くてはずれの丸太が多いんだよ。アテとそうでないのは、感触とか色が違うからね。でも挽いてみないと分からない。材質がやわらかいから、風あたりの良いところに立っていた桧なんか特にそうで、丸太の半分だけ狂って使いもんにならなくなる。しかし、強度はあるから使い方次第では活きてくる。一本何十万の銘木を買った場合、アテがあると大損だよ。

こういうと木曾ヒノキのことをバカにしているなんて逆恨みされるかもしれんけど、いい所もあるんだよ。東京や埼玉の杉や桧は、強度はあるけど狂いやすい。構造材にはいいけど、造作材向けじゃない。でも木曾の桧は、柔らかくて強度があるんだ。ああいう材は他にはない。だからブランドになるし高値で取引されるんだ。組子細工は、東京や埼玉の杉や桧じゃできないけど、木曾の木なら柔らかくて強度があるからできるんだ。どちらかというと構造材よりも造作材向けなんだろうな。

吉野桧が平均して使いやすいな。適当に軟らかくて、材質も丈夫で色もいいし、アテも少ない。建具材にも建築材にも向いてる。

高知の桧(土佐桧)はよくサッシに使うよ。高知の桧は目が粗くて重くて丈夫、しかも安いからな。目が減らなくていい木だよ。

それと葉がらし材(*2)というのがあるだろ。あれは強度が弱くなるね。造作材にはいいが構造材に良くない。昔は葉がらしをすると木材が軽くなるからやったんだよ。今は葉枯らしをすると強度が弱くなる。なぜかって当たり前だ。12月、1月に切って半年ほったらかしにして腐りやすい時期に山から出すんだから木が弱くなるに決まってる。

(次号につづく)

守谷和夫(2014)「直伝 建具作りのコツ 産地で選ぶ木材12月」、『インフィル・テクノロジー』12月号通巻第3回 P17、(株)エルエルアイ出版 より転載