守谷インテリア木工所が月刊住宅ジャーナル(株式会社エルエルアイ出版) 2019年01月号で紹介されました。以下に転載します。

全文はこちら( monthlyhousingjournal-1901d1.pdf )。

新連載 直伝 木づかいのコツ 杉の赤味をナノで観察

第3回(全20回予定)

守谷建具(埼玉県)代表 守谷和夫

[ 月刊住宅ジャーナル ]

早いものでもう年末です。お仕事の方はどうですか。

[ 守谷 ]

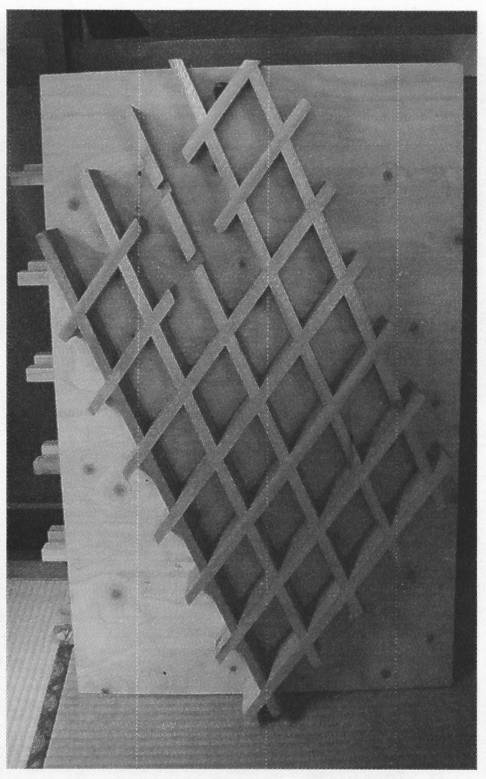

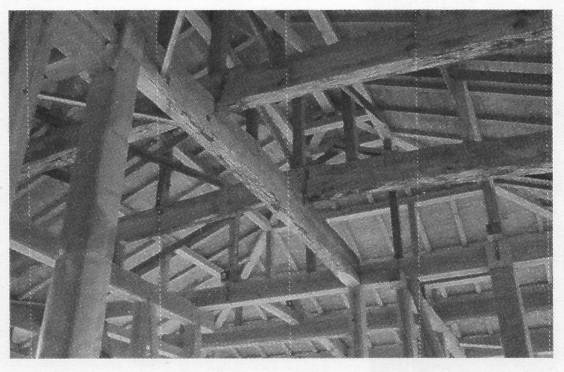

今、今、保育園のドアを作りおわったところだよ。

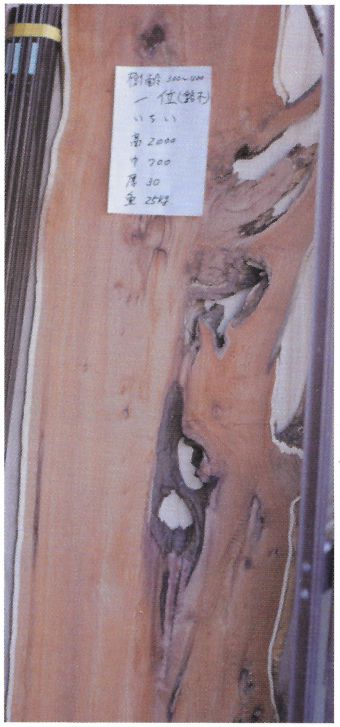

珍しいイチイの大木が手に入ったから、今からオブジェも一緒に作って納品するところだ。

[ 月刊住宅ジャーナル ]

これまで2回にわたって連載を続けてきましたが、守谷さんの説明には、木材の熱質量がいくつであるとか、木の比重がいくつであるとか、木材を扱っている業者さんでも難しい説明があることに気づきました。今月号からいよいよ”守谷木材学”の本論に入るべく、ぜひとも教えて下さい。

[ 守谷 ]

俺は中学出てすぐに建具の修行したから、自然現象と実験結果しか説明できないが、木の熱質量がいくつという話を聞いても学会ではわかるけど、日常生活で使わない表現だからピンとこないかもしれないな。でも、例えば、何で40℃のホッカイロで低温やけどをするのに、100度の木のサウナの内にいてもやけどをしないのかとか、そういう疑問は、熱質量を使わないと説明ができないんだ。

木を扱っていると、うまく説明ができないことはたくさん出てくる。だから、俺は木材だと細胞レベルどころじゃなくて、もっと小さなスケールで説明するんだ。

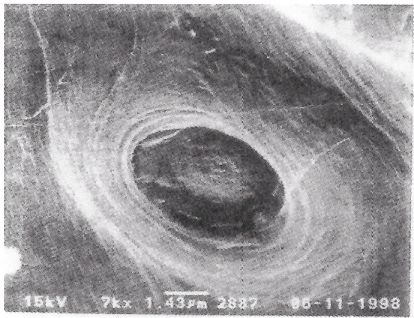

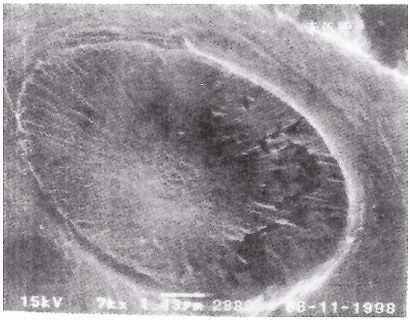

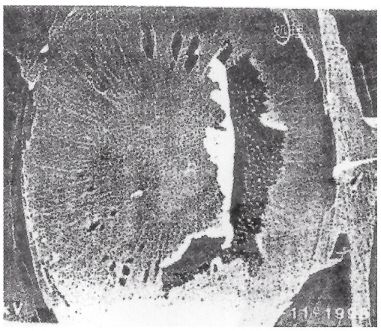

考えるヒントになったのは、この写真だよ。1098年に日本で初めて撮影した。

[ 月刊住宅ジャーナル ]

丸いモノが見えます。これは木材の細胞ですか?

[ 守谷 ]

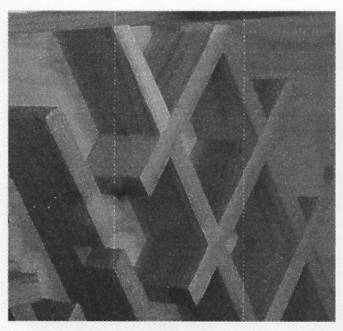

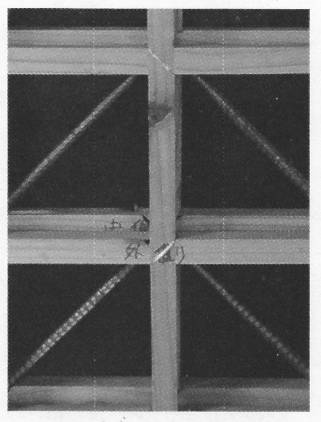

いや、細胞よりももっと小さい。杉の心材部、つまり赤身の部分の細胞の壁孔を電子顕微鏡を使って観たものだ。1998年に企業と開発をした時に電子顕微鏡で撮影したんだ。

拡大した写真でよく見ると壁孔に膜がついてふたがされているのが分かるだろ。この壁孔の膜は、赤味にはあるが白太(しらた)にはない。この膜を学会では”弁がふさがっている”という説明をしている。弁と言えば心臓のように閉じたり開いたりするもんだが、実際には、そう簡単に開くものではないんだ。

[ 月刊住宅ジャーナル ]

この細胞壁孔と膜は、木材の性質とどのような関係があるのですか。

[ 守谷 ]

木が腐らないことと関係している。

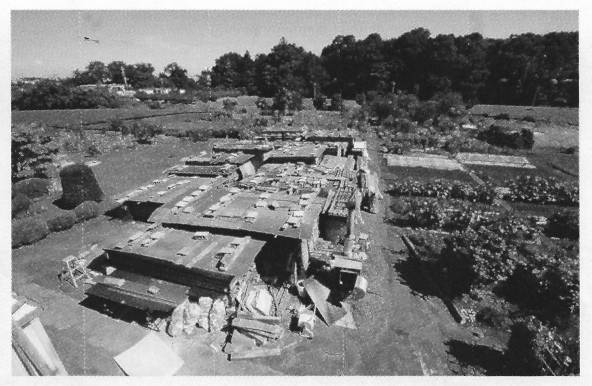

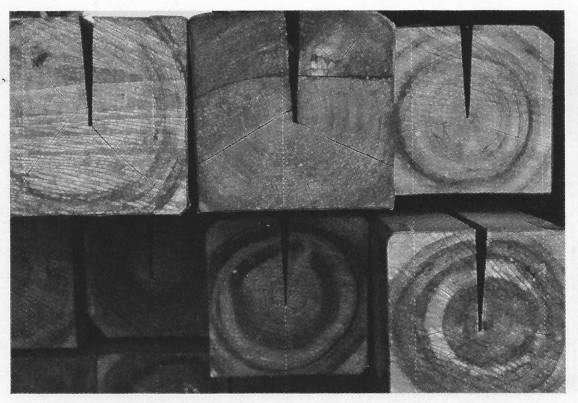

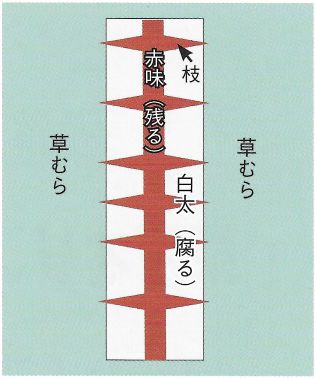

杉の丸太の断面を見ると、まわりの辺材は白くなっていて、中心の心材は赤くなっているだろ。白いのを白太と読んで、赤いのを赤味と呼ぶ。

杉の丸太を長い年月、草むらに放置すると、まわりの白太が全部、腐朽菌やシロアリに食われてしまってなくなって、心材の赤味だけが残る。

これをナノレベル(注1)で説明すると、赤味の細胞の壁孔がふたで閉じられているので、次の細胞に空気がいかない。だから腐らないので残るという説明になる。

[ 月刊住宅ジャーナル ]

つまり、赤味は赤色、白太は白色という風に、色で区別するのではなくて、ナノレベルで違いを区別すると、木材の腐朽の原因をより科学的に説明することができるんですね。

[ 守谷 ]

木材の腐る原因には、空気、水、温度の3つがあると考えればいい。

このうちのどれか一つがなくなると、木材は腐らなくなる。例えば、古代杉といって、長い間、噴火の火山灰に埋もれて地中に埋もれていた杉があるだろう。なぜ古代杉が残るかというと、空気のほとんどない状態で埋うまっていたから、木が腐らなかったというわけだ。同じように、水がなければ、あるいは温度がなければ、木は腐らなくなる。

杉の赤身がなぜ腐らないかというと、赤身の細胞壁孔が膜で閉じられているので、空気が通らない。だから腐らないんだ。

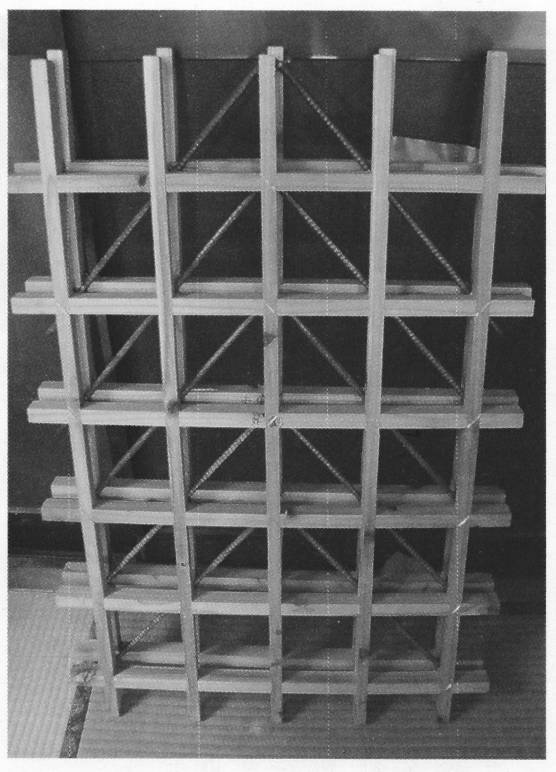

この性質を利用すると、いろんな木材の開発ができる。この杉材の細胞壁孔の写真は、杉を使って人口の琥珀を作り出す時に撮影した写真だ。この技術でアメリカとドイツで国際特許を取得したんだ。

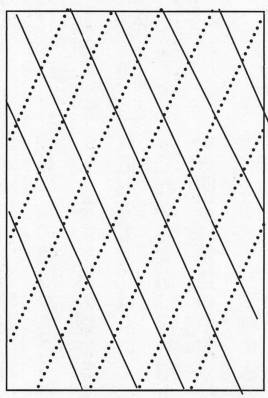

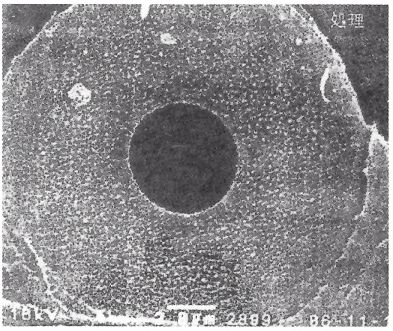

赤身を高温150℃で真空状態にしてから釜を空けて空気を入れ、瞬時に常気圧に戻すと、細胞壁孔の膜が敗れる(写真)。この孔の処理を施して(写真)、孔の中にモノを入れると全く新しい材料ができるというわけだ(注2)。

注1:

ナノメートル(nanometre、記号nm)は、国際単位系の長さの単位で、10億分の1m 1nm = 0.001µm(マイクロメートル)

注2:

杉材の壁孔の走査型電子顕微鏡写真(1万分の1スケールで撮影したものを拡大)。杉材の心材部を10x20x5mmほどの寸法にカットして、接線断面から軸方向の細胞の有緑壁孔を観察。試料を金蒸着し、二次電子像を観察。

イチイの銘木

杉材の細胞壁孔

杉の赤身の細胞壁孔の拡大写真 壁孔は膜で閉じられている

杉の赤身の細胞壁孔の拡大写真 壁孔は膜で閉じられている

草むらに30年放置すると赤味は残る

破って膜の孔に処理をした状態

細胞壁孔の膜が破れた状態